Warme Flächen

Wie du dein neues Zuhause beheizen möchtest, ist eine der wichtigsten Entscheidungen beim Hausbau. Sie ist ausschlaggebend dafür, wie energieeffizient, komfortabel und zukunftssicher dein neues Heim sein wird. Neben der Wahl des Wärmeerzeugers gehört dazu auch die Entscheidung zwischen einer Flächenheizung und klassischen Heizkörpern. Wir erklären die Unterschiede und welche Art der Wärmeverteilung momentan State-of-the-art ist.

- Wie funktionieren Flächenheizung und Heizkörper?

- Trend beim Neubau: Flächenheizung

- Flächenheizung und Heizkörper im Vergleich

- Arten von Flächenheizungen

- Flächenheizung für Wand & Decke

- Kühlen mit der Flächenheizung

- Bodenbeläge und Fußbodenheizung

- Welche Lösung passt zu dir?

- Kosten für Heizkörper und Flächenheizung

- Fazit

Beim Hausbau steht jeder Bauherr irgendwann vor der Frage: Soll die Wärme über eine Flächenheizung oder über Heizkörper verteilt werden? Beide Systeme haben ihre Stärken – doch gerade im Hinblick auf Energieeffizienz, Komfort und die gesetzlichen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) lohnt sich ein genauer Blick.

Wie funktionieren Flächenheizung und Heizkörper?

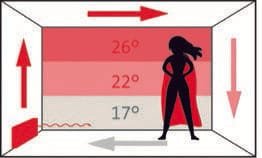

Ob Heizkörper oder Flächenheizung: Beide Systeme sorgen dafür, dass Wärme im Wohnraum verteilt wird. Der Heizkörper ist der Klassiker, den vermutlich jeder kennt. In der Regel werden Heizkörper an einer Wand, meist unterhalb von Fenstern montiert und geben ihre Wärme durch Strahlung und Konvektion ab. Dabei erwärmt der Heizkörper die umgebende Luft, die nach oben steigt, dort langsam abkühlt und wieder nach unten sinkt, um wieder vom Heizkörper erwärmt zu werden. Diese Zirkulation nennt man auch Konvektion. Mithilfe von Heizkörpern lassen sich Räume in der Regel schnell aufheizen, was aber für mehr Luft- und Hausstaubbewegung sorgt. Das kann unter Umständen problematisch für Allergiker sein.

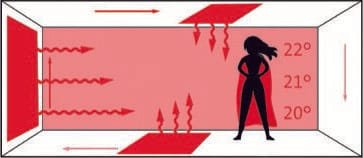

Unter Flächenheizungen versteht man Fußboden-, Wand- oder Deckenheizungen. Es gibt sie als wassergeführte Heizungen, dann wird warmes Wasser durch ein Rohrnetz in der Bauteilfläche geleitet. Bei elektrischen Flächenheizungen sorgen Elektromatten für die Erwärmung der Flächen. Der große Vorteil von Flächenheizungen ist, dass sie die Wärme vor allem durch Strahlung abgeben. Das bedeutet: Du nimmst die Wärme direkt und gleichmäßig im ganzen Raum wahr, ähnlich wie bei Sonnenstrahlen. Außerdem entsteht bei Strahlungswärme fast keine Konvektion. Deswegen sind Flächenheizungen für Allergiker empfehlenswert.

Trend beim Neubau: Flächenheizung

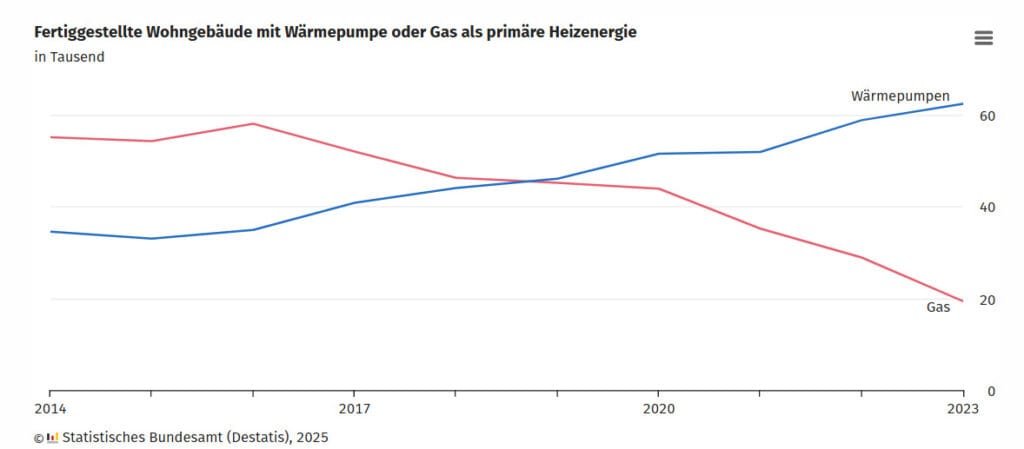

Über 90 Prozent aller Neubau-Familien entscheiden sich heute für eine Fußbodenheizung. Das liegt nicht nur daran, dass warme Böden in der kalten Jahreszeit sehr angenehm sind, sondern vor allem daran, dass Flächenheizungen nennenswerte Energieeinsparungen ermöglichen und die ideale Ergänzung der Wärmepumpenheizung sind.

Über die ideale Heizung von Wohnhäusern wurde selten so viel diskutiert, wie in den letzten Jahren. Fakt ist aber, wer heute ein neues Einfamilienhaus baut, muss sich bei der Wahl seines Heizsystems an das Gebäudeenergiegesetz (GEG) halten. Dieses schreibt seit 2024 für Neubauten (mit wenigen Ausnahmen) vor, dass Heizsysteme mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen müssen. Das führt dazu, dass Wärmepumpen aktuell als Standardlösung im Neubau gelten.

Flächenheizung und Heizkörper im Vergleich

Doch warum ergänzt die Flächenheizung die Wärmepumpe besser als Heizkörper? Das liegt vor allem daran, dass die Flächenheizung mit vergleichsweise niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. Die Heizungsvorlauftemperatur ist die Temperatur, mit der das Heizwasser in die Heizkörper oder die Flächenheizung geführt wird. Die Höhe der idealen Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Rahmenbedingungen ab, wie zum Beispiel der Güte der Gebäudedämmung und auch der Art der Wärmeverteilung in den Wohnräumen. Grob kann man sagen, je besser gedämmt ein Haus ist und je größer die wärmeabgebende Fläche im Wohnraum ist, desto niedriger kann die Vorlauftemperatur ausfallen.

Während moderne Heizkörper eine Heizwasservorlauftemperatur von rund 55 benötigen, schaffen es Flächenheizungen, dank ihrer großen Wärmeübertragungsflächen, bereits ab 30 Grad Celsius Vorlauftemperatur Wohnräume behaglich zu temperieren. Da sie eine gleichmäßige, milde Strahlungswärme abgeben, lässt sich die Raumlufttemperatur in Räumen mit Flächenheizung im Vergleich zu einem Zimmer das mit Heizkörpern beheizt wird um etwa zwei Grad senken, dadurch ergibt sich eine Energieeinsparung von rund zwölf Prozent – ohne Behaglichkeits-Einbußen. Diese niedrige Vorlauftemperatur wiederum hilft der Wärmepumpe, in einem besonders effizienten Modus zu arbeiten und die Heizkosten so auf ein Minimum zu reduzieren. Der Nachteil von Flächenheizungen ist, dass sie relativ träge reagieren. Sie eignen sich nicht für spontane Temperaturwechsel im Haus, sondern sind ideal darauf ausgelegt, eine angenehme Temperatur dauerhaft konstant zu halten.

Heizkörper dagegen haben eine schnelle Reaktionszeit: Drehst du das Thermostat auf, wird der Raum vergleichsweise schnell warm. Auch der Einbau ist unkomplizierter und kostengünstiger, besonders bei Modernisierungen. Allerdings arbeiten sie mit höheren Vorlauftemperaturen von 50 bis 60 Grad Celsius – und genau das passt schlechter zu regenerativen Heizsystemen wie zum Beispiel der Wärmepumpe. Hinzu kommt, dass Heizkörper Platz an der Wand beanspruchen und die Einrichtung einschränken können.

|  | |

| Flächenheizung (Fußboden/Wand/Decke) | Heizkörper | |

| Wärmeabgabe | Strahlungswärme – gleichmäßig, angenehm | Konvektion + Strahlung – schnelle Erwärmung |

| Komfort | Sehr behaglich, kaum Staubaufwirbelung, unsichtbar | Räume erwärmen sich schnell, Heizkörper nehmen Platz an der Wand ein |

| Vorlauftemperatur | 30–40 °C → ideal für Wärmepumpe & Solar | 50–60 °C → weniger effizient bei regenerativen Systemen |

| Energieeffizienz | Hoch, optimal für GEG-Anforderungen (65 % EE) | Mittel, höhere Verluste bei Wärmepumpen |

| Reaktionszeit | Träge (langsames Aufheizen/Abkühlen) | Schnell (flexibel steuerbar) |

| Gestaltung & Ästhetik | Unsichtbar, freie Raumgestaltung | Sichtbar, schränkt Stellflächen ein |

| Langlebigkeit | Sehr langlebig, aber schwer nachzurüsten | Einfach austauschbar, aber weniger langlebig |

| Typische Einsatzbereiche | Neubau, große Flächen, hohe Effizienzanforderungen | Bestand, kleine Räume, Bäder, schnelle Wärme |

| Kosten im Neubau | 40–70 €/m² → ca. 6.000–10.000 € bei 150 m² | 200–500 €/Stück → ca. 2.000–5.000 € gesamt |

| Kosten im Bestand | 80–120 €/m² → 12.000–18.000 € bei 150 m² | Austausch meist einfach & günstig |

Arten von Flächenheizungen

Um den unterschiedlichen baulichen und zeitlichen Anforderungen gerecht zu werden, bieten Hersteller von Flächenheizungen verschiedene Systemvarianten an.

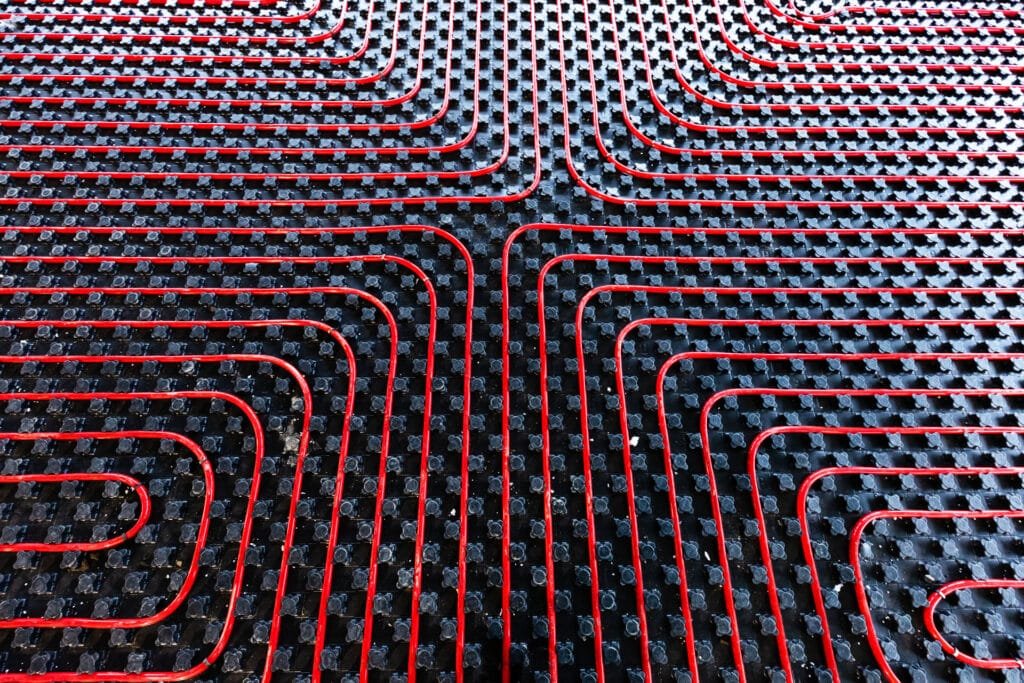

Bei den sogenannten Nasssystemen wird eine Hartschaumschicht mit Abdeckfolie als Wärme- und Trittschalldämmung auf die Rohbaudecke aufgebracht. Anschließend werden die Heizrohre ausgelegt und fixiert, bevor sie mit Fließ- oder Zementestrich umhüllt werden. Dieser Heizestrich hat mehrere Funktionen: Er speichert Wärme, verteilt Lasten und dient als Untergrund für den Bodenbelag, der jedoch erst nach einer festgelegten Abbinde- und Aufheizzeit verlegt werden darf.

Für Bauvorhaben bei denen ein besonderer Zeitdruck herrscht oder in die möglichst wenig Feuchtigkeit eingebracht werden soll, gibt es sogenannte Trockensysteme. Sie bestehen in der Regel aus einer Trägerplatte zur Aufnahme der Heizrohre und zur optimierten Wärmeübertragung auf die eine Abdeckfolie und anschließend Trockenestrichplatten schwimmend verlegt werden. Auf eine solche Konstruktion kann ohne größere Wartezeiten der Bodenbelag aufgebracht werden.

Spezielle Flach- oder Dünnschichtsysteme mit wenigen Zentimetern Aufbauhöhe bieten auch dort die Möglichkeit eine Fußbodenheizung einzubauen, wo es auf jeden Zentimeter ankommt, vor allem bei der Altbausanierung.

Elektrische Flächenheizsysteme haben die geringsten Aufbauhöhen, spezielle Tapeten nur Millimeter. Elektrische Flächenheizungen sind allerdings Strom-Direktheizungen. Den Effizienz- und Kostenvorteil, den die Wärmeerzeugung mit der Wärmepumpe mit sich bringt, gibt es hier nicht und auch kühlen können elektrische Flächenheizungen nicht. Wer allerdings mithilfe einer PV-Anlage regenerativen Strom erzeugt, kann diesen natürlich auch guten Gewissens direkt zum Heizen verwenden.

Flächenheizung für Wand & Decke

Flächenheizungen können aber nicht nur im Fußboden, sondern auch in den Wänden oder den Decken von Wohnräumen integriert werden. Strahlungswärme von der Seite, also von warmen Wänden, wirkt besonders angenehm. Die Strahlungswärme von oben wird von Befürwortern mit der Wärme der Sonne verglichen. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn Bauherren einen besonders hohen Anspruch an die thermische Behaglichkeit ihres Hauses haben. Im Badezimmer zum Beispiel können sie als Ergänzung zur Fußbodenheizung für einen rundum warmen Raum und echtes Wellnessgefühl sorgen. Auch dort, wo der Fußboden nicht für eine Flächenheizung geeignet ist, können Wand und Decke eine alternative Heizfläche bieten: Zum Beispiel in Altbauten mit besonders schönen und erhaltenswerten historischen Fußböden.

Kühlen mit der Flächenheizung

Kombiniert man eine wassergeführte Flächenheizung mit einem sogenannten reversiblen

Luft-Wasser- oder Erdwärmepumpenmodell gekoppelt, lassen sich Wohnräume an heißen Tagen um einige Grad abkühlen. Dazu wird der Wärmepumpenprozess umgeschaltet. Dann strömt nicht mehr warmes, sondern kühles Wasser durch die Rohre, welches Wärme aus den Räumen aufnimmt und abführt. Vor allem bei hohen Temperaturen empfinden die Bewohner die zugluftfreie Strahlungskühle der großen Flächen als sehr angenehm. Allerdings ist die Kühlleistung aus physikalischen Gründen auf wenige Grad limitiert und nicht mit einer Klimaanlage gleichzusetzen. Wichtig ist, dass das eingesetzte Einzelraum-Regelsystem ebenfalls für den Heiz- und Kühlbetrieb geeignet ist.

Bodenbeläge und Fußbodenheizung

Fußbodenheizungen funktionieren am besten mit Fußbodenbelägen, die Wärme gut leiten. Das sind zum Beispiel Naturstein und keramische Fliesen. Auch die Kombination von Holzboden und Fußbodenheizung kann gut funktionieren. Hier sollte man allerdings darauf achten, dass der gewählte Holzboden einen guten Wärmedurchlasswiderstand (zwischen 0,10 und 0,15 m²K/W) haben sollte, damit die Wärme der Fußbodenheizung auch gut an den Wohnraum weitergeleitet wird. Außerdem sollte man einen Holzboden wählen, der laut Herstellerangaben für die Verlegung auf einer Fußbodenheizung geeignet ist. Ein flächig verklebter Holzboden leitet die Wärme außerdem besser als ein schwimmend verlegter, bei dem eine „dämmende“ Luftschicht zwischen dem beheizten Estrich und dem Bodenbelag besteht.

Welche Lösung passt zu dir?

Wenn du einen sehr gut gedämmten Neubau planst, ist die Flächenheizung in der Regel die beste Wahl. Sie sind auf niedrige Temperaturen ausgelegt und machen das Heizen mit regenerativen Quellen besonders effizient, sind sehr komfortabel und zukunftssicher. Heizkörper funktionieren zwar auch, brauchen aber höhere Temperaturen, wodurch der Wirkungsgrad der gesamten Heizungsanlage sinkt. Für Räume mit temporär höherem Temperaturbedarf kannst du Flächenheizung als Basis und Heizkörper als Wärmeergänzung kombinieren.

Kosten für Heizkörper und Flächenheizung

Der Vergleich der Investitionskosten für den Einbau einer Wärmeverteilung per Flächenheizung oder Heizkörper fällt deutlich für die Heizkörper aus. Sie sind in der Anschaffung und im Einbau günstiger als Heizflächen.

Wer allerdings die Energieeffizienzpotenziale eines neu gebauten Hauses – vor allem in Kombination mit regenerativen Heizsystemen – ausschöpfen möchte und bei Wärmekomfort und Gestaltungsfreiheit im neuen Heim keine Kompromisse eingehen will, für den empfiehlt es sich, über die Mehrkosten nachzudenken.

Damit du ein Gefühl für die Budgetplanung bekommst, hier ein Überblick über typische Kosten. Wichtig: Die genannten Preise sind Richtwerte und können je nach Region, Hersteller und Handwerksbetrieb stark variieren. Du solltest dir also auf alle Fälle mehrere Angebote für dein Bauvorhaben einholen, um eine Kostensicherheit zu bekommen:

- Fußbodenheizung im Neubau:

Die Verlegung kostet im Schnitt 40 bis 70 Euro pro Quadratmeter, je nach System, Dämmung und Bodenaufbau. Für ein Einfamilienhaus mit 150 m² Wohnfläche solltest du also mit 6.000 bis 10.000 Euro rechnen. Hinzu kommt der Estrich, den du aber in jedem Fall benötigst. - Fußbodenheizung im Bestandsbau (Sanierung):

Hier wird es teurer, weil der alte Estrich oder Bodenbeläge entfernt und erneuert werden müssen. Die Kosten liegen bei 80 bis 120 Euro pro Quadratmeter, also schnell bei 12.000 bis 18.000 Euro und mehr für ein durchschnittliches Haus. - Heizkörper im Neubau oder Austausch im Bestand:

Klassische Heizkörper bekommst du für 200 bis 500 Euro pro Stück, inklusive Montage. Bei 8 bis 10 Heizkörpern in einem Einfamilienhaus entstehen so Gesamtkosten von 2.000 bis 5.000 Euro. Moderne Niedertemperatur-Heizkörper können etwas teurer sein, lohnen sich aber in Verbindung mit Wärmepumpen.

Fazit

Beide Systeme – Heizkörper sowie Flächenheizung – haben ihre Berechtigung. Die Wahl hängt stark von deinem Bauprojekt ab. Für den Neubau und im Zusammenspiel mit dem GEG führt kaum ein Weg an einer Flächenheizung vorbei. In der Modernisierung oder für bestimmte Räume können Heizkörper aber durchaus die pragmatischere Lösung sein.

Am Ende gilt: Plane frühzeitig, lass dich fachlich beraten und entscheide nicht nur nach Kosten, sondern auch nach Komfort, Zukunftssicherheit und den gesetzlichen Rahmenbedingungen.