Nachhaltige Grundlage

Ein neues Haus kann nur mit Keller oder Bodenplatte gebaut werden. Für alle, die keinen Keller bauen können oder wollen, ist die Bodenplatte die richtige Wahl. Hier gibt es nun eine neue, besonders nachhaltige Lösung.

Der Hausbau ist immer eine sehr persönliche Entscheidung und dazu gehört auch die Frage, ob das neue Zuhause mit oder ohne Keller entstehen soll. Eine pauschale Antwort gibt es hier nicht, denn diese Entscheidung hat großen Einfluss auf die Planung und Gestaltung des Hauses. Deswegen ist es so wichtig, in Ruhe die Vor- und Nachteile vom Bauen mit Keller oder Bodenplatte sorgfältig abzuwägen. Dabei spielen das Baugrundstück, die Beschaffenheit des Baugrundes, persönliche Wünsche und die individuellen, finanziellen Möglichkeiten wichtige Rollen.

Der größte Vorteil eines Kellers ist der Raumgewinn. Vor allem bei kleinen Baugrundstücken kann das Untergeschoss die Lösung für oberirdische Platzprobleme sein. Hier ist der optimale Ort unter anderem für die Waschküche, Hobbyraum aber auch für die, in modernen Neubauten immer umfangreichere Haustechnik (z.B. mit Wärmepumpe, Batteriespeicher und Lüftungsanlage, Stromverteilung und Hausanschluss). Keller können aber auch zu Wohnraum ausgebaut werden und dann zum Beispiel als Gästebereich, Arbeitszimmer oder ganze Einliegerwohnung dienen. Für ein Haus mit Keller spricht auch, dass der Marktwert eines unterkellerten Hauses in der Regel höher ist und es sich meist auch leichter verkaufen lässt.

Doch es gibt auch Grundstücke, auf denen der Bau eines Kellers aufgrund der Bodenbeschaffenheit extrem aufwendig und damit auch teuer wird. Dann ist die Bodenplatte üblicherweise die alternative Grundlage für den sicheren Hausbau.

Was ist eine Bodenplatte?

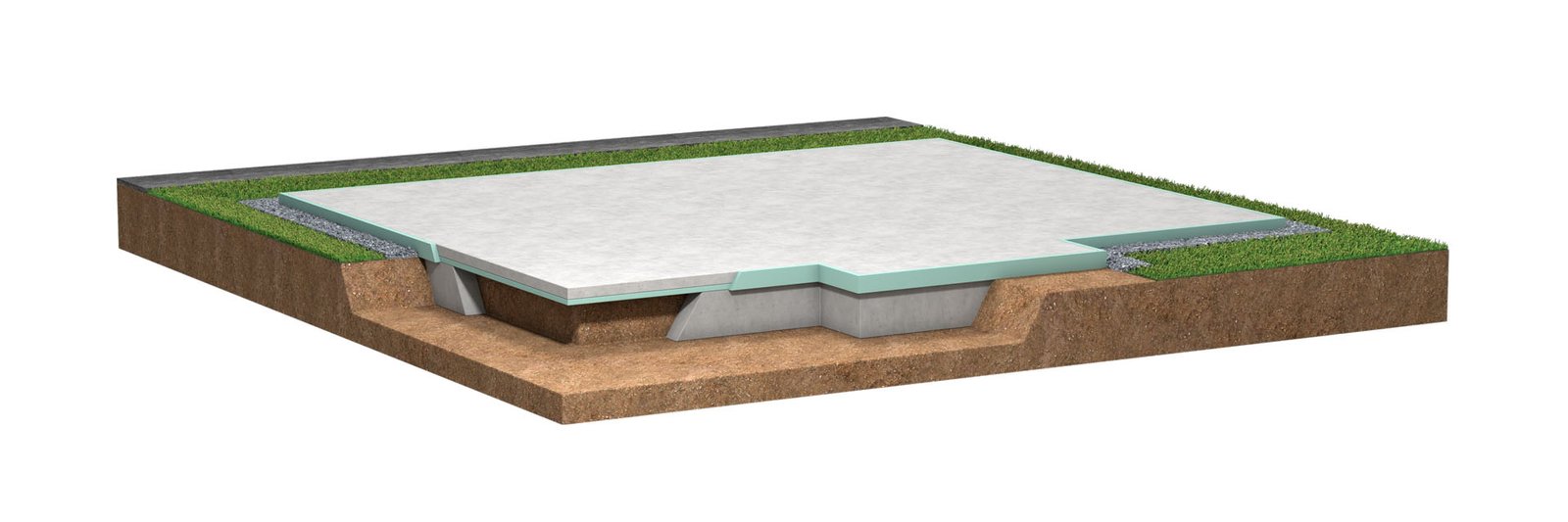

Die Bodenplatte ist eine massive, tragende Platte aus bewehrtem Beton, auf der dein gesamtes neues Zuhause steht. Umgangssprachlich wird sie auch Fundamentplatte oder Plattenfundament genannt. Sie bildet die Verbindung zwischen Haus und Erdreich und sorgt dafür, dass die Last des Hauses sicher und gleichmäßig in den Baugrund abgeleitet wird. Die Bodenplatte sorgt also dafür, dass dein Haus langfristig sicher und stabil steht. Moderne Bodenplatten verfügen außerdem über einen zuverlässigen Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich und sind gut gedämmt. So werden langfristig Bauschäden und unnötige Heizwärmeverluste verhindert. Das spart Energie und steigert den Wohnkomfort.

Das spricht für die Bodenplatte

Argumente für den Hausbau auf einer Bodenplatte gibt es viele. Die wichtigsten sind:

- Schwierige Bodenverhältnisse: Felsiger Untergrund, belastete Böden oder ein hoher Grundwasserspiegel können für den Hausbau auf einer Bodenplatte sprechen. Denn anspruchsvolle Bodenverhältnisse machen den Kellerbau zwar nicht unmöglich, verteuern ihn aber in der Regel. Nur eine individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung bieten in diesem Fall eine solide Entscheidungsgrundlage.

- Geringer Stauraumbedarf: Wer wenig Abstellfläche benötigt oder aber auf barrierefreien Stauraum angewiesen ist, der auf der Wohnebene untergebracht werden soll und kann, der ist mit einer Bodenplatte besser beraten.

- Kostenersparnis: eine Bodenplatte ist eine preisgünstige Möglichkeit eine stabile Grundlage für sein neues Haus zu schaffen.

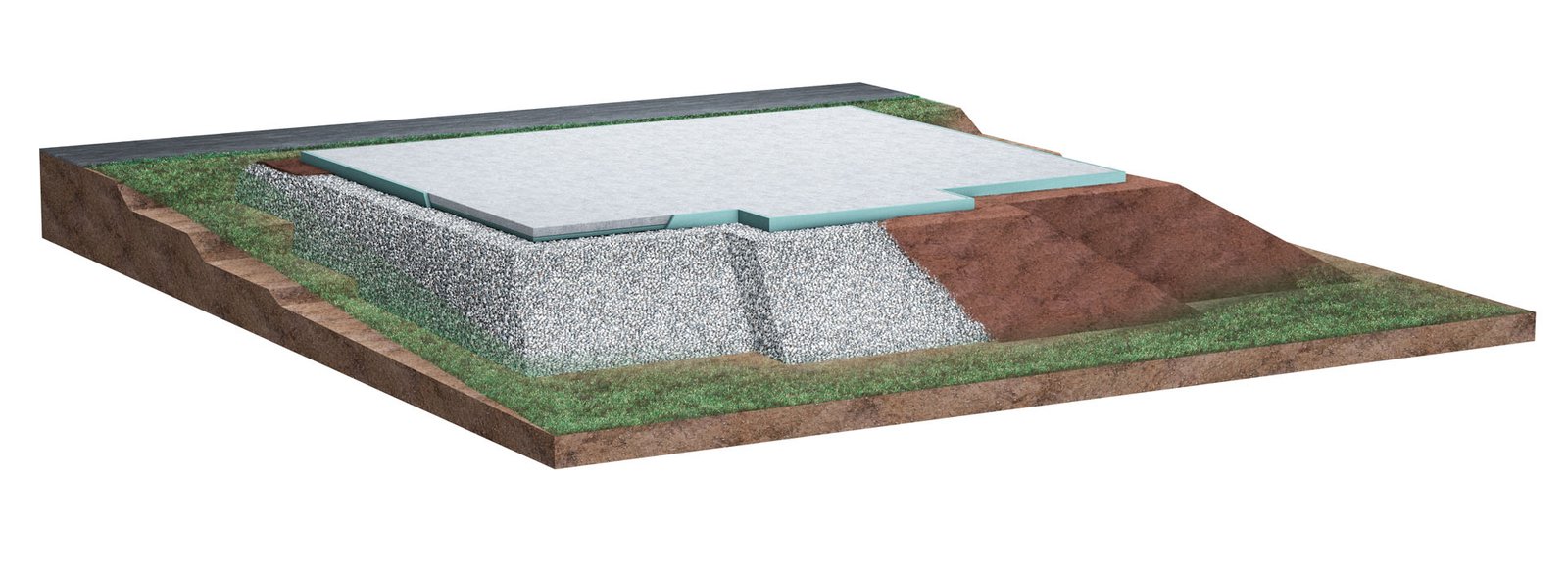

Aufbau einer Bodenplatte

Eine Bodenplatte besteht aus einer stabilen, bewehrten Betonkonstruktion, die auf einer Wärmedämmung eingebaut wird. Die Dicke der Bodenplatte und der Wärmedämmung wird individuell geplant und auf die Anforderungen des Hauses abgestimmt, das auf ihr entstehen soll. Das heißt, die Detailplanung der Bodenplatte wird erst abgeschlossen, wenn die Planung des Hauses fertig ist, denn nicht nur die Abmessungen der Bodenplatte müssen genau zu denen des Hauses passen, sondern auch alle notwenigen Erschließungsleitungen z.B. für Strom, Wasser, Internet, oder auch Leitungen für das Abwasser, an den gewünschten Stellen vorgesehen werden.

Je nach den Voraussetzungen auf dem Baugrundstück gibt es unterschiedliche Konstruktionsarten für eine Bodenplatte. Der wesentliche Unterschied ist die Topografie des Grundstücks: Bei ebenen Grundstücken ist die Konstruktion der Bodenplatte einfacher als bei leicht geneigten.

| Bodenplatte für ebene Grundstücke | Bodenplatte für geneigte Grundstücke |

|  |

| Der Baugrund wird vorbereitet und eine ebene Schotterschicht hergestellt. Die frostsichere Gründung wird als Frostschürze ausgeführt. Im Anschluss wird eine Wärmedämmung aus druckfestem und feuchteunempfindlichen XPS verlegt. Auf dieser Dämmung wird die Bodenplatte eingeschalt, bewehrt und betoniert sowie mit einer stirnseitigen Wärmedämmung versehen. | Bei geneigten Grundstücken wird mithilfe eines frostsicheren Schotterunterbaus sowohl die frostsichere Gründung als eine ebene Schotterschicht hergestellt. Hierauf wird dann die druckfeste Dämmung verlegt. Auf dieser Fläche kann die Bodenplatte mit stirnseitiger Dämmung betoniert werden. Eine Frostschütze ist bei dieser Konstruktion nicht notwendig. |

Tipp: Bei sehr steilen Grundstücken ist das Herstellen einer ebenen Fläche bei einer Bodenplatte sehr aufwendig. Hier lohnt es sich, über den Bau eines Kellergeschosses nachzudenken, der den Sockel für das Haus bildet und bei entsprechender Ausstattung auch hangseitig als Wohnraum genutzt werden kann.

Perfekt geplant, schnell eingebaut

Welche Art der Gründung möglich und wirtschaftlich ist, kann in der Regel nur der Profi beurteilen. Und auch dieser benötigt Informationen aus dem Untergrund: die Ergebnisse eines sogenannten Baugrundgutachtens. Dabei wird untersucht, wie tragfähig der Baugrund ist, aber auch, ob er z.B. mit Schadstoffen belastet oder wie die Grundwassersituation auf dem Grundstück ist. Auf der Grundlage dieser Informationen kann der Kellerbau- und Bodenplatten-Profi eine gute Beratung durchführen und konkrete Angebote erstellen.

Neue, nachhaltigere Bodenplatten

Bislang bestanden Bodenplatten üblicherweise aus Stahlbeton. Das Material kann hohe Druck- und Zugkräfte aufnehmen und so zuverlässig für die nötige Stabilität sorgen. Stahlbeton ist in den letzten Jahren aufgrund seiner Klimaauswirkungen in die Kritik geraten. Denn für die Herstellung seiner Bestandteile, zum Beispiel von Zement und Stahl, werden große Mengen Energie benötigt, was die CO2-Bilanz des Baustoffes Stahlbeton negativ beeinflusst.

Ganz verzichten kann man auf Stahlbeton bei den meisten Bauvorhaben aber nicht. Denn gerade für Bauteile, die sehr hohe Lasten aufnehmen und gleichzeitig eine zuverlässige Feuchteresistenz aufweisen müssen, gibt es kaum eine Alternative. Betonhersteller und -verarbeiter bemühen sich deswegen, die CO2-Bilanz von Stahlbeton zu verbessern. Dies gelingt zum einen durch den zunehmenden Einsatz von Recycling-Materialien, die Reduzierung des Zementanteils im Beton oder die Verwendung von neuartigen Zementen, deren CO2-Fußabdruck durch neue Herstellungsmethoden oder unter Einsatz von regenerativer Energie hergestellt werden.

Fasern statt Stahl

Eine weitere Möglichkeit, CO2 beim Bau der Bodenplatte für das neue Zuhause einzusparen ist, weniger Stahl für deren Bewehrung zu verwenden. Der Stahl im Stahlbeton verleiht dem Verbundwerkstoff die nötige Zugfestigkeit und ist unerlässlich für die Stabilität einer Bodenplatte und des darauf stehenden Hauses.

Doch es gibt umweltfreundlichere Alternativen für Bewehrungsstahl. Glasfasern zum Beispiel werden schon seit vielen Jahrzehnten zur Verstärkung von Kunststoffen verwendet. Die Glasfaser verbessert aufgrund ihrer hohen Zug- und Druckfestigkeit die Eigenschaften von Kunststoffen. Seit den 1980er-Jahren werden Glasfasern mit Beton gemischt. Aus sogenanntem Faserbeton können sehr filigrane Betonprodukte, wie dünne Fassadenplatten, Fensterbänke oder auch Pflanzkübel hergestellt werden.

Warum also Fasern nicht auch bei großen Bauteilen als Bewehrung einsetzen? Diese Frage stellten sich die Ingenieure von Glatthaar und machten sich auf die Suche nach passenden Fasern, die es ihnen erlauben würden, den teuren und klimakritischen Stahlanteil in ihren Betonbauteilen nennenswert zu reduzieren.

Weniger Emissionen …

Das Ergebnis jahrelanger Forschung und ausführlicher Tests ist die neue Glatthaar Hybrid-Bodenplatte. Für sie werden dem Beton spezielle Kunststofffasern beigemischt. Diese übernehmen zuverlässig einen Großteil der Zugkräfte in der Hybrid-Bodenplatte, sodass nur an besonders beanspruchten Stellen eine herkömmliche Stahlbewehrung eingebracht werden muss. Bis zu 60 Prozent des Bewehrungsstahls kann mithilfe der Kunststofffasern eingespart werden, was die Ökobilanz der Bodenplatte deutlich verbessert.

Weniger Arbeit …

Der Vorteil der Bewehrung der Bodenplatte mit Kunststofffasern beschränkt sich aber nicht nur auf die Reduzierung der CO2-Emissionen: Die Herstellung einer konventionellen Bewehrung aus Stahl ist sehr arbeitsintensiv und trägt einen erheblichen Teil zu den Baukosten einer Bodenplatte bei. Die Kunststofffasern hingegen werden dem Transportbeton, direkt im Betonwerk automatisch und überwacht beigemischt. Die Bewehrungsarbeiten auf der Baustelle reduzieren sich dadurch deutlich, was zu Zeit- und damit Kostenersparnissen führt.

Verbesserte Widerstandsfähigkeit …

Neben der Wirtschaftlichkeit und der verbesserten Ökobilanz ist auch die Langlebigkeit eines Bauteils ausschlaggebend für seine Nachhaltigkeitsbewertung. Gut zu wissen für Bauherren ist, dass man durch den Ersatz von Stahl durch Kunststofffasern keine qualitativen Abstriche bei der Bodenplatte befürchten muss: Trotz des reduzierten Stahlanteils kann die Bodenplatte durch die Zugabe der Kunststofffasern in der gleichen Betongüte hergestellt werden – bietet also weiterhin die erwartete maximale Stabilität und Zuverlässigkeit. Tatsächlich wird das Betongefüge durch die Fasern sogar optimiert und somit die Widerstandsfähigkeit und die Lebensdauer des Betonbauteils verbessert.

Untersucht haben die Experten von Glatthaar auch, wie sich das neuartige Material der Hybrid-Bodenplatte am Ende ihres Lebenszyklus verhält. Auch hier gibt es keinerlei Nachteile gegenüber der herkömmlich stahlbewehrten Bodenplatte. Auch wenn kaum ein Bauherr darüber nachdenkt, sein Haus jemals wieder abzureißen, ist es gut zu wissen, dass die Glatthaar Hybrid-Bodenplatte auch in puncto Wiederverwertbarkeit überzeugt und damit der herkömmlich stahlbewehrten Bodenplatte in nichts nachsteht.

Stark im Halt, leicht im Fußabdruck

Ob mit Keller oder Bodenplatte – jedes Haus braucht eine solide Grundlage. Mit der neuen Hybrid-Bodenplatte zeigt sich nun, dass selbst das Fundament eines Hauses nachhaltiger, ressourcenschonender und wirtschaftlicher werden und Innovation und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können – bis in die unterste Schicht des Hauses. Wer beim Bauen also nicht nur auf Komfort und Design, sondern auch auf eine zukunftsfähige Bauweise Wert legt, findet in der modernen, faserverstärkten Hybrid-Bodenplatte eine überzeugende Lösung: Ein starkes Fundament für die Zukunft des nachhaltigen Bauens.

Entdecke weitere Inspirationen und folge uns auf Pinterest: