Wärmepumpe – Zukunftstechnologie oder Ökoromantik?

Seit Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes Anfang 2024 spaltet das Thema Wärmepumpe die Deutschen: Die einen halten sie für die Heizungstechnologie der Zukunft, die anderen für überteuerte Ökospinnerei und zweifeln ihre Funktionstüchtigkeit an. Hier die wichtigsten Fakten und aktuellen Erkenntnisse, die Bauherren und Renovierer rund um die Wärmepumpe wirklich benötigen.

Texte: Astrid Barsuhn

- Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

- Heizt eine Wärmepumpe auch bei sehr kalten Außentemperaturen?

- Warum ist eine Wärmepumpe ein erneuerbares Heizsystem?

- Mögliche Heizkosten- und CO2-Ersparnis

- Kostenvergleich Wärmepumpe vs. Gasheizung

- Variable Stromtarife nutzen

- Genehmigungsfrei aber mit Dimm-Funktion

- Was sollte man bei der Auswahl einer Wärmepumpe beachten?

- Umweltschonende Kältemittel

- Bis zu 70 Prozent Wärmepumpen-Förderung

- Beratung und Installation vom Profi

Die Wärmepumpe ist in der öffentlichen Wahrnehmung umstritten, hat aber viele sehr gute Argumente auf der Habenseite: Sie kommt ohne Gasanschluss, ohne Brennstofflager, ohne Schornstein und ohne Schornsteinfegerbesuch aus. Richtig geplant und dimensioniert, garantiert sie nicht nur sehr klimaschonend komfortabel Raumwärme und Warmwasser, sondern auch dauerhaft minimale Heizkosten. Ergänzt durch weitere Haustechnik-Komponenten, wie Photovoltaikanlage, Pufferspeicher und Hausbatterie kann die Wärmepumpe dein Zuhause weitgehend autark vom Energieversorger und unberechenbaren Energiekosten machen.

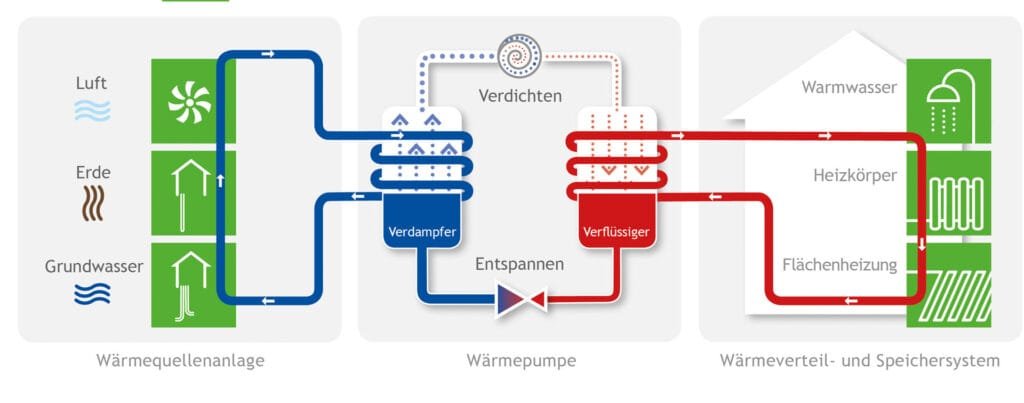

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Die Wärmepumpe funktioniert im Prinzip wie ein Kühlschrank – nur andersherum. Anstelle dem Innenraum Wärme zu entziehen und diese nach außen abzugeben, wie es dein Kühl- und Gefrierschrank seit Jahren zuverlässig tut, entzieht die Heizungswärmepumpe der äußeren Umgebung Energie, um damit das Hausinnere zu erwärmen. Als Energiequellen können dabei der Erdboden, das Grundwasser oder auch die Außenluft dienen.

Bezeichnet werden die unterschiedlichen Wärmepumpenarten nach ihrer Wärmequelle sowie der Art, wie sie die Wärme an den zu beheizenden Raum abgeben. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt zum Beispiel die Außenluft als Energiequelle und gibt die generierte Wärme an das Wasser des Heizkreislaufs im Haus ab. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe nutzt ebenfalls die Außenluft als Wärmequelle, beheizt Innenräume dann aber über erwärmte Luft. Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bezieht mithilfe eines Solekreislaufs thermische Energie aus dem Erdreich – sie wird manchmal auch Erdwärmepumpe genannt.

Heizt eine Wärmepumpe auch bei sehr kalten Außentemperaturen?

Aber kann man mit Wärme aus der Luft oder dem Erdreich ein Haus auch im kältesten Winter auf angenehme Temperaturen heizen? Die kurze Antwort ist: Ja! Denn tatsächlich ist die Wärmepumpentechnik sehr leistungsfähig. Das beweisen hunderttausende von Wärmepumpen in vielen Ländern der Welt, wo Wärmepumpen bereits seit Jahrzehnten bewährtes und bevorzugtes Heizsystem sind: So werden in Norwegen, wo die Winter lang und durchaus sehr kalt sind, heute schon annähernd 70 Prozent aller Haushalte mithilfe einer Wärmepumpe beheizt, in Finnland rund 55 Prozent und in Schweden immerhin rund 45 Prozent. In Deutschland sind wir mit etwa 5 Prozent aller Haushalte, die mit einer Wärmepumpe beheizt werden, noch weit von den Skandinaviern entfernt. Doch immerhin werden auch hierzulande immer mehr Wärmepumpen eingebaut. So werden über 80 Prozent der Anfang 2025 genehmigten neu zu errichtenden Ein- und Zweifamilienhäuser primär mit einer Wärmepumpe beheizt.

Dass die Wärmepumpe zuverlässig und komfortabel, ökologisch und preiswert funktioniert, belegen aktuelle Umfragen: Fast 90 Prozent der deutschen Eigenheimbesitzer sind mit ihrer Wärmepumpe zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Zudem empfehlen über 80 Prozent der Eigentümer sowohl von Neubauten als auch von Bestandsgebäuden Verwandten und Freunden ihre Wärmepumpe weiter. Dies geht aus einer im März 2025 veröffentlichten repräsentativen Civey-Umfrage im Auftrag des Heiztechnikherstellers Vaillant hervor.

Warum ist eine Wärmepumpe ein erneuerbares Heizsystem?

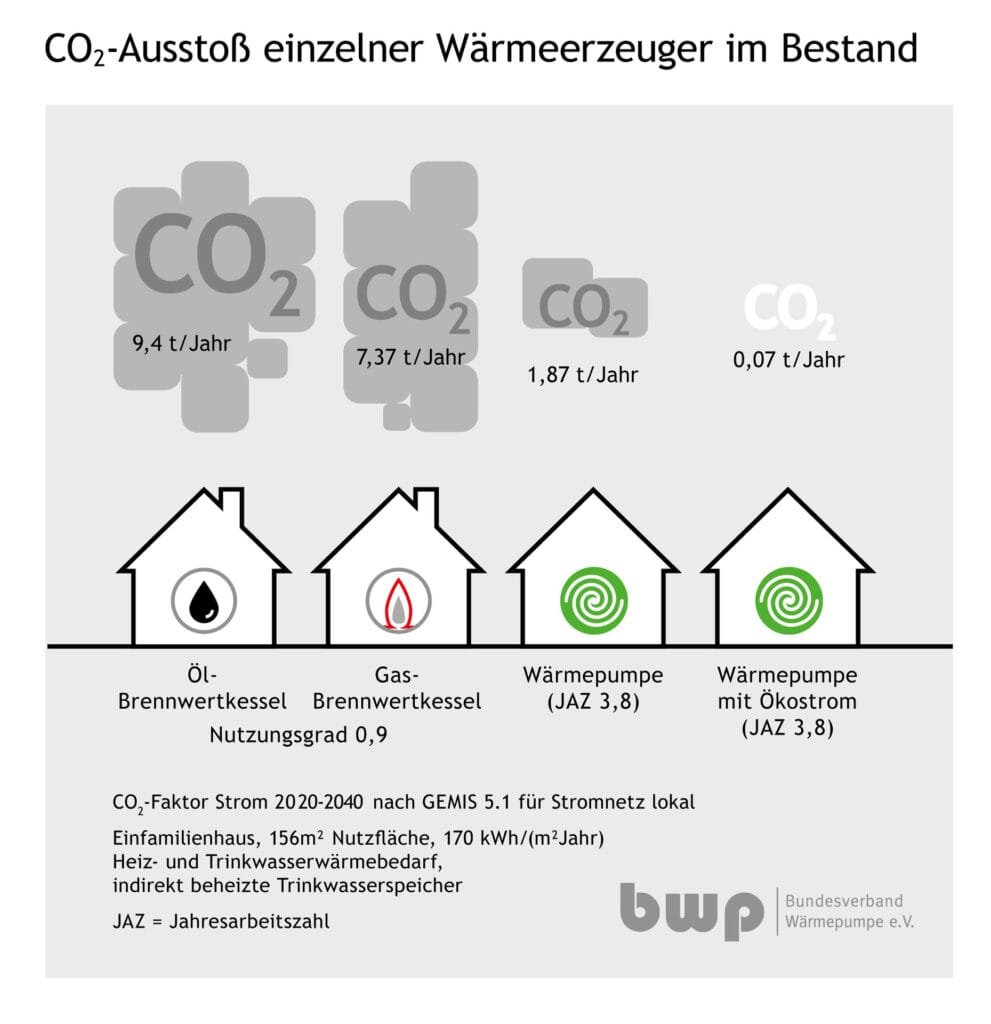

Wärmepumpen beziehen den größten Teil der für die Beheizung eines Hauses oder dessen Warmwasserversorgung nötigen Energie aus der Umwelt: Aus dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Luft. Diese Umweltenergie gehört zu den sogenannten regenerativen, also erneuerbaren Energien, weil sie – im Gegensatz zu fossilen Energieträgern – als unerschöpflich gelten. Weil Wärmepumpen ohne Verbrennungsprozesse Wärme erzeugen, emittieren sie deutlich weniger klimaschädliche Emissionen als zum Beispiel Öl- oder Gasheizungen. Somit sind sie ein wichtiger Technologie-Baustein auf dem Weg zum politisch angestrebten klimaneutralen Gebäudebetrieb.

Damit Wärmepumpen funktionieren, benötigen sie allerdings elektrischen Strom als Antriebsenergie. Dieser stammt meist aus dem öffentlichen Netz. Laut Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme hat die „öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland 2024 einen Rekordanteil erneuerbarer Energien von 62,7 Prozent erreicht“. Das heißt: Selbst „normaler“ Netzstrom wird immer klimafreundlicher. Mit Blick auf eine künftig CO2-neutrale Bilanz ist es zentrales Ziel der Klimapolitik, den Anteil der erneuerbaren Energien am deutschen Netzstrommix perspektivisch auf 100 Prozent zu erhöhen. Tipp: Wenn du heute komplett CO2-neutral heizen möchtest, kannst du den grünen Strom von deiner eigenen Photovoltaikanlage nutzen und für den darüber hinausgehenden Strombedarf einen Öko-Stromtarif bei deinem Energieversorger abschließen.

Mögliche Heizkosten- und CO2-Ersparnis

Doch spart man mit einer Wärmepumpe unterm Strich wirklich nennenswert Heizkosten? Denn der Preis für eine Kilowattstunde Gas ist mit knapp 10 Cent* pro Kilowattstunde nur ein Drittel so teuer wie die Kilowattstunde Strom aus dem Netz, die rund 27 Cent* kostet. (*Daten Verivox Stand 24.03.2025) Es lohnt sich eine kleine Beispielrechnung, um die tatsächlichen Kosten pro Kilowattstunde Heizwärme zu vergleichen.

Wichtiger Faktor bei dieser Rechnung sowie für die Effizienz einer Wärmepumpe in der Praxis ist die JAZ, die Jahresarbeitszahl. Die JAZ berechnet sich aus der jährlich erzeugten Gesamtwärmeleistung geteilt durch den Strom, den die Wärmepumpe in einem Jahr verbraucht hat. Auch hier bewegen sich die Werte in der Regel zwischen drei und fünf und je höher die JAZ, desto effizienter ist die Wärmepumpe im Jahresdurchschnitt. Luft-

Wasser-Wärmepumpen erreichen nur selten eine JAZ von vier.

Konkret bedeutet das: Hat ein Haus einen jährlichen Heizwärmebedarf von 16.000 Kilowattstunden, teilt man diesen Wert durch den im Jahr für den Betrieb der Wärmepumpe benötigten Strom, z.B. 4.000 Kilowattstunden, ergibt sich die JAZ von vier.

Kostenvergleich Wärmepumpe vs. Gasheizung

Vergleicht man ausschließlich die Strom und Gaskosten pro Kilowattstunde, hinkt der Vergleich zwischen Wärmepumpe und Gasheizung – denn hier kommt nicht zum Tragen, dass die Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom ein vielfaches an Kilowattstunden Raumwärme erzeugt. Die Gasheizung hingegen erzeugt im Idealfall aus einer Kilowattstunde Gas nur 0,9 Kilowattstunden Raumwärme. Um also die Vergleichszahlen für eine Kilowattstunde Raumwärme zu erhalten, muss eine kleine Rechnung her:

Bei der Wärmepumpe lautet die Rechnung:

27 Ct pro kWh Netzstrom / 4 (JAZ)=

6,75 ct/kWh Raumwärme

Bei der Gasheizung kann aus einer Kilowattstunde Erdgas maximal 0,9 KWh Wärme erzeugt werden. Die Rechnung lautet hier also:

10 Ct pro kWh Erdgas * 0,9=

9 Ct/kWh Raumwärme

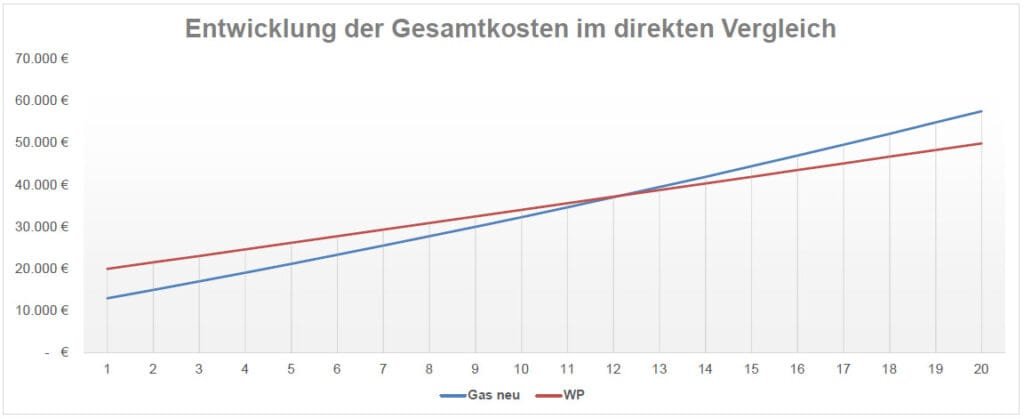

Das Heizen mit einer sehr effizienten Wärmepumpe ist also rund 25 Prozent preisgünstiger als mit einer herkömmlichen Gasheizung. Diese, zugegebener Weise, recht grobe Vergleichsrechnung bestätigt die Verbraucherzentrale Rheinland Pfalz, die einen Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen dem Einbau einer neuen Gasheizung und einer Wärmepumpe erstellt hat. Dabei kommt sie nicht nur zu dem Ergebnis, dass bereits die Heizkosten mit einer Wärmepumpe ab dem ersten Jahr deutlich günstiger sind als beim Heizen mit Gas, sondern der Einbau der Wärmepumpe trotz anfangs deutlich höherer Anschaffungskosten über die Nutzungsdauer betrachtet wirtschaftlicher ist: Über eine Betriebsdauer von 20 Jahren ist die Wärmepumpe unterm Strich 8.000 Euro günstiger als die Gasheizung.

Deutlich wird bei diesem Vergleich aber auch: Die Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe hängt von ihrer Leistungsfähigkeit also ihrer Jahresarbeitszahl (JAZ) ab sowie von den Stromkosten. Damit die Wärmepumpe auch in deinem Haus diese kleine Wirtschaftswunder vollziehen kann, ist eine gute Planung und fachgerechte Installation notwendig. Dafür brauchst du einen Heizungsfachbetrieb, der sich mit Wärmepumpen auskennt. Die Stromkosten kannst du aber auch selbst beeinflussen: Zum einen bieten die neuen, variablen Stromtarife neue Sparpotenziale zum anderen kannst du aber auch sehr günstig Strom selbst erzeugen, indem du in eine eigene Photovoltaikanlage investierst. Mithilfe Letzterer kannst du für unter 12 Cent pro Kilowattstunde Strom erzeugen und für Heizung und Warmwasserversorgung mit deiner Wärmepumpe selbst verwenden – wie natürlich auch für alle anderen elektrischen Geräte in deinem Haus oder auch zum Laden eines Elektro-Fahrzeugs.

Variable Stromtarife nutzen

Seit 1.1.2025 sind alle Stromversorger in Deutschland verpflichtet, variable Stromtarife anzubieten. Während du bislang mit deinem Stromversorger einen Vertrag hast, der dir zu jeder Tages- und Nachtzeit elektrische Energie zu einem festen Preis garantiert, werden bei den variablen Tarifen die Preisschwankungen an der Strombörse – und die sich daraus ergebenden Sparpotenziale – weitergegeben. Das heißt: Wenn du vorzugsweise zu den Zeiten Strom beziehst, wenn das Angebot sehr groß und damit der Börsenpreis sehr niedrig oder gar im Minus ist, kannst du richtig sparen. Brauchst du allerdings zu Hochpreis-Zeiten elektrische Netzenergie, kann es auch richtig teuer werden. Sparpotenziale lassen sich also nur dann nutzen wenn du zu günstigen Tageszeiten Strom auf „Vorrat“ kaufst und ihn im Haus speicherst. Das kann die Wärmepumpe zum Beispiel machen, indem sie den Warmwasserspeicher erhitzt, im Winter das Haus mittags ein zwei Grad höher beheizt, damit die gespeicherte Wärme in den Abend hinein reicht, oder indem man seine Hausbatterie auflädt. So können die üblicherweise recht teuren Morgen- und Abendstunden überbrückt werden.

Negative Börsenstrompreise gibt es regelmäßig. Dies führt aber auch bei der konsequenten Nutzung dieser Tiefstpreis-Zeiten bei variablen Stromtarifen in der Regel nicht zu einer Gutschrift vom Energieversorger. Das liegt daran, dass neben den variablen Einkaufkosten auch für jede Kilowattstunde Strom Steuern und Gebühren fällig werden – diese sinken im Gegensatz zum Börsenstrompreis nie unter Null.

Um einen dynamischen Stromtarif sinnvoll zu nutzen benötigt man technische Unterstützung. Dieses besteht in der Regel aus einem intelligenten Messsystem (Smart-Meter), das aus einem digitalen Stromzähler und einem Kommunikationsmodul („Smart-Meter-Gateway“) besteht. Smart-Meter können Messdaten versenden und auch Signale von außen empfangen, wie z. B. aktuelle Infos bei flexiblen Strompreisen. Mithilfe einer Regelungsfunktion, die der Wärmepumpenhersteller bereitstellt, wird die Wärmepumpe automatisch dann eingeschaltet wenn die Strompreise besonders niedrig sind.

Genehmigungsfrei aber mit Dimm-Funktion

Weil die Nutzung erneuerbarer Energien politisch in Deutschland gefördert wird, dürfen Netzbetreiber den Anschluss von neuen Wärmepumpen (aber auch Klimageräten, Stromspeichern oder privaten Ladeeinrichtungen für E-Autos) nicht mehr mit Verweis auf mögliche lokale Überlastung seines Netzes ablehnen oder verzögern. Damit es nicht zu Netzüberlastungen und damit zu Stromausfällen kommt, müssen u.a. neue Wärmepumpen, als sogenannte „steuerbare Verbrauchseinrichtung“ mit einer Leistung von mehr als 4,2 kW „dimmbar“ sein. Das heißt, dass der Netzbetreiber den Strombezug u.a. von Wärmepumpen temporär auf bis zu 4,2 kW reduzieren dürfen, um eine Überlastung des lokalen Stromnetzes abzuwenden. Die Mindestleistung von 4,2 kW muss aber immer zur Verfügung stehen, sodass Wärmepumpen betrieben und E-Autos weiter geladen werden können – wenngleich mit reduzierter Leistung. Als Ausgleich erhältst du als Verbraucherin oder Verbraucher eine Netzentgeltreduzierung.

Die Regelungen gelten nur für steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit einer Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 kW. Der reguläre Haushaltsstrom ist davon nicht betroffen.

Was sollte man bei der Auswahl einer Wärmepumpe beachten?

Wichtig ist bei der Wahl der Wärmepumpe, dass sie zum Haus, seinen Bewohnern und deren Wärmebedarf passt – und zur Nachbarschaft. Denn Wärmepumpen haben je nach Wärmequelle, die sie nutzen, nicht nur ganz unterschiedliche Anschaffungs- bzw. Installationspreise, sondern man darf gar nicht überall jede Art von Wärmepumpe einbauen. Hier ein Überblick über die drei wassergeführten, im neu gebauten Ein- und Zweifamilienhaus üblichen, Wärmepumpen-Typen:

| Art der Wärmequelle | Luft | Erdreich – Bohrung | Erdreich – Kollektoren |

|  |  | |

| Erschießung der Wärmequelle | einfach | Auf dem Grundstück müssen Tiefenbohrungen gemacht werden | Auf dem Grundstück müssen Flächenkollektoren eingebracht werden |

| Besonderheiten | Die Geräusche der Ventilatoren – vor allem von Außengeräten – können auf Nachbarn störend wirken. Die Technische Anleitung Lärm (TA Lärm) gibt Höchstschallwerte für den Tag- und den Nachbetrieb vor | Die Beschaffenheit des Bodens ist ausschlaggebend für die Wärmeentzugsleistung der Erdsonden. Feuchte Erde oder hartes Gestein eignet sich besonders gut | Erdkollektoren werden in ca. 1,5 Metern unter der Erde verlegt und benötigen relativ viel Grundstücksfläche. Diese darf weder überbaut noch versiegelt werden |

| Kosten Wärmepumpe | 8.000 – 18.000 Euro | 8.000 – 16.000 Euro | 8.000 – 16.000 Euro |

| Zusatzkosten Erschließung Wärmequellen | Anbindung an die Außenluft (z.B. Kernbohrungen durch die Außenwand) 750 – 1.500 Euro | z.B. für eine 4,5 – 7,5 kW Wärmepumpe. 2 Erdsonden-Bohrungen mit insgesamt 150 Bohrmetern, ca. 15.000 bis 20.000 Euro | z.B. für eine 4,5 – 7,5 kW Wärmepumpe benötigt man rund 250 m2 Kollektorfläche, ca. 7.000 – 12.000 Euro |

| Notwendige Genehmigungen | keine | Für Erdsonden ist eine Genehmigung der unteren Wasserbehörde des Bundeslandes erforderlich | keine |

| Mögliche JAZ | 2,5 bis 3,5 | 4 bis 4,5 | 3,5 bis 4 |

| Kühlfunktion | Aktive Kühlung bei Wärmepumpen mit reversibler Funktionsweise möglich | Passive Kühlung möglich | Passive Kühlung möglich |

Grafiken: BWP/Bundesverband Wärmepumpe e.V.

Es gibt auch Grundwasserwärmepumpen, für die auf dem Grundstück ein Saugbrunnen für die Wärmeversorgung sowie ein Schluckbrunnen für den Abtransport des abgekühlten Wassers erstellt werden muss. Aufgrund der sehr hohen Erschließungskosten sind Grundwasserwärmepumpen nur bei großen Bauvorhaben mit einer nötigen Wärmepumpenleistung von 20kW und mehr sinnvoll und können auch nur dort realisiert werden, wo ausreichend gut erreichbares Grundwasser im Untergrund vorhanden ist.

Alle diese Wärmepumpen-Typen haben gemein, dass die aus der Umwelt gewonnene Wärme innerhalb des Hauses über ein wassergeführtes System verteilt wird. Idealerweise ist das eine Flächenheizung, wie zum Beispiel eine Fußbodenheizung oder auch mithilfe spezieller Heizkörper.

Luft-Luft-Wärmepumpen stehen Luft-Wasser-Wärmepumpen hinsichtlich ihrer Effizienz in nichts nach, kommen aber ohne wasserführende Heizverteilsysteme aus – denn hier werden die Innenräume direkt mithilfe erwärmter Luft temperiert. Außerdem bieten Luft-Luft-Wärmepumpen besondere Zusatzfunktionen für einen ganzjährigen, hohen Wohnkomfort: Sie ermöglichen an heißen Tagen eine aktive Klimatisierung. Während im Vergleich dazu bei Erd- und Luft-Wasser-Wärmepumpen nur begrenzt eine Abkühlung der Räume möglich. Zudem können nur Luft-Luft-Modelle die Raumluft entfeuchten und filtern.

Welche Technologie zu welchem Gebäude und zu den Bewohnern passt, lässt sich im Rahmen eines intensiven Beratungsgesprächs mit einem geschulten Heizungsfachmann herausfiltern.

Umweltschonende Kältemittel

Kältemittel sind Flüssigkeiten, die die Fähigkeit haben, bereits bei sehr geringen Temperaturen zu verdampfen (und dabei Wärme aufzunehmen) und bei Erhöhung des Drucks wieder zu kondensieren (und dabei Wärme wieder abzugeben). Bereits in vergangenen Jahrzehnten wurden verschiedene Kältemittel aufgrund Ihrer schädlichen Wirkung auf Umwelt und Klima verboten. So zum Beispiel Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) die in Deutschland 1991 verboten wurden. Auch die seitdem zumeist als Kühlmittel in Wärmepumpen eingesetzten synthetischen Kohlenwasserstoffe haben ein relativ hohes Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) weswegen sie mit der europäischen F-Gase-Verordnung schrittweise aus dem Verkehr gezogen werden. Aus diesem Grund setzten immer mehr Hersteller von Heizungswärmepumpen auf natürliche Kältemittel, wie zum Beispiel Propan, die einen deutlich geringeren GWP aufweisen.

Wichtig zu wissen ist: Der Kältemittelkreislauf von Wärmepumpen ist ein dichtes geschlossenes System, aus dem in der Regel kein Kältemittel entweicht. Das Kältemittel verliert auch nach vielen Betriebsjahren seine Wirkung nicht. Lediglich bei der Installation von Split-Geräten muss der kältetechnische Fachmann die Kältemittel-Leitung zwischen Innen- und Außengerät befüllen, entlüften und danach einer Dichtheitsprüfung unterziehen. Nach Ablauf der Nutzungsdauer (durchschnittlich zwischen 15 und 25 Jahre) der Wärmepumpe muss das Kältemittel dann fachgerecht entsorgt oder aber recycelt werden.

Bis zu 70 Prozent Wärmepumpen-Förderung

Im Neubau wir die Wärmepumpe nicht speziell gefördert. Für den Einbau von Wärmepumpen gibt es momentan nur für den Fall des Heizungstauschs im Bestandgebäude – alte fossile Heizung raus, Wärmepumpe rein – eine staatliche Förderung. Diese besteht aus einer Grundförderung von 30 Prozent der förderfähigen Kosten. Weitere 20 Prozent Klimageschwindigkeitsbonus kannst du bis 2028 als selbst nutzender Eigenheimbesitzer bekommen, wenn du eine alte Öl-, Kohle-, Nachtspeicher- oder mindestens 20 Jahre alte Gas-Heizung gegen die Wärmepumpe austauschst. Wenn dein zu versteuerndes Haushaltseinkommen unter 40.000 Euro liegt gibt’s zusätzliche 30 Prozent und für die Installation der besonders effizienten Erdwärmepumpen nochmals 5 Prozent. Diese Bundesförderung für effiziente Gebäude für Einzelmaßnahmen (BEG EM) kannst du bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW beantragen. Weil noch nicht klar ist, wie die neue Bunderegierung sich zum Thema Wärmepumpe positioniert, empfiehlt es sich, mit dem Förderantrag nicht zu lange zu warten.

Beratung und Installation vom Profi

Weil es beim Thema Wärmepumpe auf eine gute individuell auf deine Anforderungen und dein Haus abgestimmte Planung und Installation ankommt, ist hier die Zusammenarbeit mit echten Profis eine gute Investition. Wenn du ein neues Haus baust, wird dein Architekt oder Haushersteller auch das Thema Heizung und damit das Thema Wärmepumpe planen und zusammen mit dem ausführenden Betrieb abstimmen. Die meisten großen Hersteller von Wärmepumpen vermitteln online Kontakte zu kompetenten Installationsbetrieben in deiner Nähe, was vor allem beim Thema Heizungstausch im Altbau hilfreich sein kann. Auch gibt es inzwischen national arbeitende Unternehmen, die sich auf das Thema Heizungstausch mit Wärmepumpe spezialisiert haben. Sie bieten nicht nur den Heizungstausch sondern teilweise auch die Ergänzung mit Photovoltaikanlage und Hausbatterie an und helfen beim beantragen der staatlichen Förderung. Wichtig ist in jedem Fall, sich mehrere Angebote machen zu lassen, denn je nachdem, wie beschäftigt ein Installationsbetrieb ist, kommen mitunter auch Angebote mit echten Mondpreisen an. Davon sollte man sich nicht irritieren lassen und weiter nach passenden Partnern suchen.